#3 Les défis de l’entreprise apprenante

Cet article est le troisième de notre série sur les défis de l’entreprise apprenante.

Pour rappel, les deux premiers articles de cette série étaient :

- #1 Que faire face à l’obsolescence accélérée des compétences ?

- #2 Les entreprises apprenantes et le défi de la transformation à l’échelle

--------------------------

Dans le précédent article de cette série, nous avons distingué deux domaines d’apprentissages en entreprise : le savoir-faire et le savoir-être. Nous avons vu également que chacun d’eux peut se découper en deux parties selon qui apprend, à savoir, schématiquement : l’individu d’un côté (ce sont les compétences individuelles) et l’entreprise de l’autre (ce sont les compétences collectives).

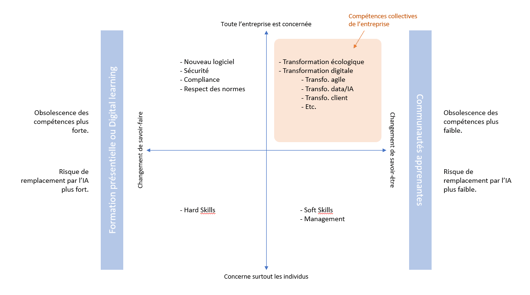

Cette distinction produit 4 catégories décrites dans le schéma ci-dessous, issu de notre précédent article

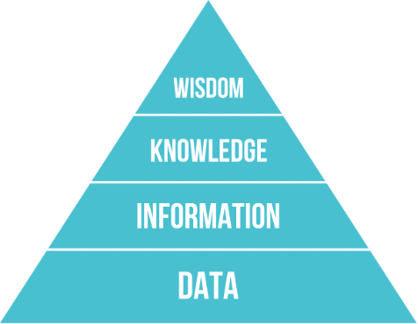

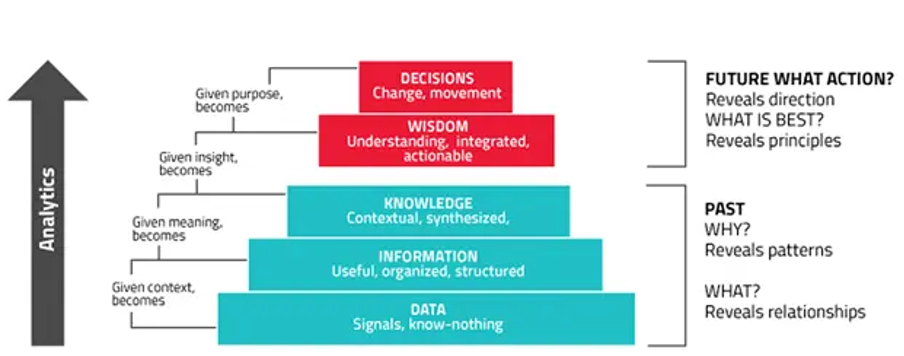

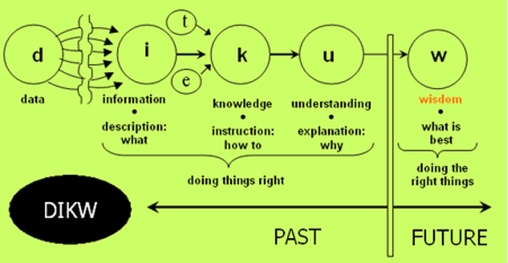

En réalité, ce schéma n’est pas complet. Il mérite d’être complété par un domaine d’apprentissage supplémentaire : le savoir. Le savoir - ce que nous savons - désigne les informations qui sont en notre possession et qui nous permettent de décider et d’agir. Si l’on se réfère au modèle DIKW (Data / Information / Knowledge / Wisdom = Données / Information / Connaissance / Sagesse), le savoir peut se découper en 4 niveaux, souvent représentés sous la forme d’une pyramide :

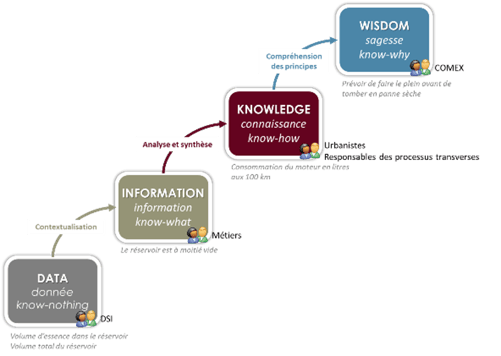

Pour comprendre ce modèle, j’aime beaucoup l’illustration ci-dessous (source) qui illustre chaque niveau par un exemple et qui associe - nous y reviendrons - chaque niveau à un métier dans l’entreprise :

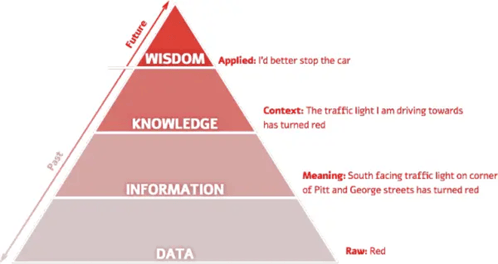

On trouve un autre exemple d’application du modèle dans l’illustration ci-dessous :

Dans le modèle DIKW, le niveau supérieur, celui de la sagesse, est donc considéré comme celui qui permet la prise de décision.

Des variantes de ce modèle découpent ce niveau supérieur en deux, pour signifier plus clairement ce qui distingue la capacité à décider de la décision elle-même, laquelle se réalise dans l’action.

(source)

Les 3 premiers niveaux (DIK) sont orientés vers le passé : à partir des données qui mesurent les faits passés (D), on peut comprendre ce qui s’est passé (I) et pourquoi (K). Le dernier niveau (W) est tourné vers l’avenir, à travers la décision et l’action.

Les défis de l’apprentissage du savoir

Gravir les niveaux de cette pyramide est une forme d’apprentissage, une forme de construction du savoir. Ce n’est pas seulement un apprentissage théorique, avec des données, des informations, un savoir, qui nous viennent de l’extérieur et que l’on peut réutiliser telles quelles. C’est en grande partie un apprentissage pratique que nous construisons nous-mêmes, de manière individuelle ou collective au sein de l’entreprise, car les données font sens pour nous ou notre entreprise, selon notre contexte. Ça n’est donc pas un apprentissage simple et évident. Le passage de chaque niveau au niveau supérieur peut engendrer des erreurs, des divergences entre les acteurs, des hésitations, etc. Pour cette raison, il est très utile d’expliciter et de conserver la trace de ce qui nous amène à gravir ces échelons. En cas de problème à un niveau, cela peut permettre de revenir aux niveaux inférieurs.

Quels sont les principaux défis auxquels nous confrontent les trois premiers niveaux de la pyramide ?

On peut en distinguer plusieurs :

- Un défi d’alimentation : Comment faire si on n’a pas de données ? Comment peut-on apprendre, savoir, décider ? Pour un dirigeant d’entreprise, mais aussi pour n’importe quelle autre personne dans l’entreprise, l’accès aux données est donc crucial. Pour les données internes, c’est le rôle des reportings, de la Business Intelligence, de l’analytique, etc. Pour les données externes, c’est le rôle de l’intelligence stratégique, de la veille stratégique, de l’analyse des signaux faibles, des insights consommateurs, de la découverte utilisateur (dans le Design Thinking), de la connaissance client, etc. Dans un autre registre, c’est tout le défi et la promesse de l’IoT que de produire des données qui mesurent des phénomènes jusqu’alors non mesurés. Finalement, générer des données est l’une des tâches les plus importantes des entreprises dans l’économie numérique, incertaine et en transition.

- Un défi d’interprétation : Comment interpréter les données brutes ? Comment gravir les échelons du modèle sans se tromper dans la transition entre chaque niveau ? Comment construire un savoir vrai et non erroné ? Les exemples sont multiples d’entreprises ou d’équipes qui ont subi des échecs retentissants suite à une mauvaise interprétation des données. La difficulté de l’interprétation vient du fait qu’elle ne se construit pas seulement sur la rationalité et le savoir (l’expertise), mais sur un ensemble de paramètres humains complexes, tels que l’histoire et l’expérience personnelles de chacun, les modèles mentaux, les émotions, les circonstances, les relations sociales, etc. L’interprétation dépend également de la manière dont sont traitées et présentées les données : la préparation des données, le data design, la datavisualisation ou le design de l’information influencent l’interprétation. Les acteurs qui interviennent dans le traitement ou le design des données jouent donc un rôle crucial dans la décision de celui qui lit les données. C’est aussi dans cet interstice que se jouent des mécanismes tels que la manipulation des individus.

- Un défi de temporalité :Dès qu’elle devient explicite, une donnée révèle un fait passé. On ne peut pas mesurer un fait qui ne s’est pas encore produit. Si le fait est trop ancien, la donnée risque d’être obsolète. Le challenge consiste donc à produire une donnée qui soit la plus proche possible du moment présent. C’est le grand défi du temps-réel. Monitorer en temps réel peut permettre d’agir de la manière la plus efficace possible. Mais si on ne peut pas mesurer un fait qui ne s’est pas encore produit, on peut essayer de le prédire. C’est l’objet des technologies prédictives, qui utilisent pour cela le Big Data, la Data Science, les algorithmes, l’intelligence artificielle.

Consécutivement à ces défis des premiers niveaux du modèle, le dernier niveau se confronte quant à lui à un défi spécifique : la justesse ou la pertinence de la décision. Ce qui se joue dans la prise de décision, c’est le fait de prendre la bonne décision. C’est la réponse à la question : “What is best?” ou encore “Que faire ?” Une autre formulation de cette question est “Doing the right things” (par opposition à “doing the things right”).

La crise sanitaire et économique liée à la Covid-19 nous a fourni une multitude d’exemples de chacun de ces défis :

- Le défi d’alimentation se retrouvait à chaque nouvelle étape de la crise, lorsqu’on entendait par exemple : “Nous n’avons pas assez de données sur l’impact de tel médicament” ou “Nous n’avons pas de données sur l’impact de tel variant” ou “Nous n’avons pas de données sur l’impact de telle mesure”, etc.

- Le défi d’interprétation pouvait se lire dans les nombreux débats qui ont émaillé cette crise : Quand la situation est-elle la plus grave ? Dans quel pays est-elle la mieux maîtrisée ? Quel responsable politique prend les meilleures décisions ? On le retrouve aussi dans l’interprétation médicale : Quels sont les symptômes du Covid-19 ? Ce patient a-t-il le Covid-19 ? Quel test permet de le savoir de la manière la plus fiable possible ?

- Le défi de temporalité, quant à lui, est fortement présent dans la gestion des contaminations et des vaccinations : À quel rythme progressent les contaminations et les vaccinations ? Combien de doses de vaccins ont été commandées, reçues, distribuées chaque jour, chaque heure, où ? Les particuliers qui cherchent à se faire vacciner en font eux aussi l’expérience : Où y a-t-il des créneaux disponibles pour me faire vacciner ? Selon la vitesse de rafraichissement du site internet que vous consultez, un créneau disponible il y a quelques secondes ne l’est plus si vous tardez trop pour le réserver.

- Enfin, le défi de la justesse de la décision a évidemment été la grande question des décideurs, notamment politiques, sous le regard de l’opinion publique : Quelle décision prendre ? Faut-il confiner ? Déconfiner ? On a ainsi vu dans ce contexte comment de nombreux facteurs culturels ou d’opinion pouvaient influencer ces décisions d’un pays à l’autre.

C’est aussi dans ce contexte que des initiatives ont surgi de toutes parts pour répondre à ces défis en complément des pouvoirs publics : les épidémiologistes ont étudié la maladie pour la documenter, des chercheurs ont inventé les vaccins et les tests, des spécialistes de l’information ont construit des sites internet de recueil et de mise à disposition des données. On peut citer à ce sujet les travaux de Guillaume Rozier, ce jeune data scientist de 24 ans qui a créé les sites Covidtracker et Vitemadose, devenus des sites de référence en France, et qui lui ont valu de recevoir l’Ordre National du Mérite.

Que cette crise soit également une occasion d’apprendre, on l’a vu à travers des questionnements récurrents dans les médias ou parmi les responsables politiques :

“Qu’a-t-on appris depuis le premier confinement ?”, “Il faudra tirer les leçons de la crise, faire le bilan pour voir ce qui n’a pas marché”, etc.

“Doing things right” et “Doing the right things” : deux dynamiques d’apprentissage

Revenons à notre modèle DIKW. On retrouve tous les concepts évoqués précédemment dans la version ci-dessous du modèle, devenu ici DIKUW :

Ce qui est intéressant dans cette version, c’est l’association des premiers niveaux du modèle à la problématique “Doing things right”, tandis que le dernier niveau est associé, comme nous venons de le voir, à la problématique “Doing the right things”.

Cette distinction entre les problématiques “Doing things right” et “Doing the right things” est cruciale dans la conduite des activités d’une entreprise. Elle conduit à deux dynamiques d’apprentissage fondamentales :

- L’expression “Doing the right things” (prendre la bonne décision) illustre la quête de l’information la plus pertinente possible. Nous sommes bien dans le registre du savoir. Cette quête se produit en permanence dans l’entreprise et à tous les niveaux. Elle concerne aussi bien les décisions stratégiques prises par les dirigeants (qu’on appelle d’ailleurs “décideurs”), de manière plutôt occasionnelle (décisions rares mais de grande portée), qui demandent donc à être étayées par des informations stratégiques, en provenance du marché ou des résultats de l’entreprise, que les multiples décisions opérationnelles du quotidien, que chacun prend à titre individuel, à tout moment de la journée, sans même y prêter attention, chaque décision étant balayée par la suivante. Ces décisions sont parfois anodines en termes de conséquence, mais elles peuvent aussi, parfois, avoir une portée retentissante, aussi bien positivement que négativement.

- L’expression “Doing things right” illustre quant à elle la quête de la méthode la plus appropriée à chaque tâche. Tout au long du XXème siècle, les entreprises se sont appliquées à tester et mettre en œuvre les méthodes les plus appropriées pour développer leur activité, qu’il s’agisse des méthodes de production ou de management. La taylorisme au début du XXème siècle, ou le lean dans la seconde moitié du siècle, en sont deux exemples. Aujourd’hui, alors que nous sommes de plus en plus dans un contexte où on ne sait pas quelle est la bonne décision à prendre (monde VUCA), il importe de s’appuyer sur les méthodes les plus éprouvées pour éviter de faire des erreurs dans ce contexte. C’est ainsi qu'émergent notamment les méthodes agiles ou le lean startup, qui reposent sur une démarche itérative d’apprentissage progressif (“fail fast, learn faster”). Avec la question “Doing things right”, nous sommes donc autant dans le registre du savoir-faire et du savoir-être que du strict savoir.

Ainsi, l’apprentissage du savoir-faire et du savoir-être vise à répondre au mieux à la problématique “Doing things right”. Et l’apprentissage du savoir vise quant à lui à répondre au mieux à la question "Doing the right things”.

Des modes d’apprentissages distincts

Comme pour le savoir-faire et le savoir-être (voir à ce sujet notre article précédent), on peut découper le savoir en deux catégories, selon qu’il est plutôt l’apanage des individus (savoir individuel) ou de l’entreprise (savoir collectif).

Le savoir individuel est utilisé par chacun pour lui permettre d’exercer son activité productive. Comme nous venons de le voir, cela vaut aussi bien pour les dirigeants d’entreprise que pour chacun des autres membres de l’entreprise.

Le savoir collectif est utilisé par l’entreprise pour prendre des décisions relatives à son activité. Ce sont certes des individus qui les prennent, mais les décisions sont issues d’une construction collective et concernent l’activité collective.

Nous pouvons synthétiser ces catégories dans le schéma ci-dessous :

|

|

Savoir |

Savoir-faire Savoir-être |

|

L’enjeu |

Doing the right things Que faire ? Prise de décision Prendre la bonne décision |

Doing the things right Comment faire ? Recherche d’efficacité, de performance, de qualité... |

|

Les moyens |

Données Informations Savoir (Knowledge) Sagesse (Wisdom) Stratégie |

Compétences Méthodes Organisation Culture d’entreprise Tactique |

|

Mise en oeuvre individuelle / Apprentissage individuel |

Savoir, culture Expérience |

Hard skills (savoir-faire) Soft skills (savoir-être) |

|

Mise en oeuvre collective / Apprentissage collectif |

Intelligence collective Lean startup Méthodes agiles Lean Management Communautés apprenantes |

Compétences collectives “Potentiel de situation” Process Communautés de pratiques Communautés apprenantes |

La crise et les défis du savoir

Au fur et à mesure de leur histoire, les entreprises et les individus ont appris quels sont les meilleurs savoir-faire et les meilleurs savoir-être à développer et mettre en œuvre pour évoluer avec succès dans l’économie et la société. Certes ces savoirs évoluent, mais ils se consolident malgré tout, par sédimentation, et se confrontent à la réalité du terrain qui permet d’identifier leur efficacité respective.

En va-t-il de même avec le savoir ? En grande partie oui. C’est ainsi que se construisent notamment les savoirs scientifiques, en progressant régulièrement. Mais tout un pan du savoir ne semble pas suivre ce modèle.

En effet, dans le contexte actuel de l’économie numérique, incertaine et confrontée à des phénomènes de transition (voir notre précédent article), le statut du savoir est fortement remis en cause :

- Tout d’abord, la part de plus en plus importante de l’incertitude (monde VUCA) oblige les entreprises et leurs dirigeants à considérer que la quête de savoir est en grande partie vouée à l’échec. Dans le contexte de l’économie incertaine, il est crucial d’accepter qu’on ne sait pas. Cela signifie que l’on doit parfois décider et agir par d’autres moyens qu’en étayant ses décisions sur des faits connus, des informations (I), des données (D), de la connaissance (K), bref du savoir. C’est un changement d’attitude souvent difficile à accepter pour un dirigeant habitué à prendre des décisions étayées par des données extérieures ainsi que par son expérience et son savoir. Dans son livre L’approche lean de la transformation digitale, Yves Caseau parle à ce sujet du nécessaire “lâcher prise” que requiert le management dans l’économie incertaine.

- Sur cette base, l’économie numérique ajoute encore de l’incertitude dans la mesure où elle repose en grande partie sur l’innovation. Or, innover consiste explicitement à choisir d’opérer dans l’incertitude, dans l’inconnu, là où on n’a pas de repères. Pour cela, depuis ses débuts, l’économie numérique invente de nouvelles méthodes pour mieux affronter l’incertitude et maximiser les chances de réussite des entreprises qui évoluent dans ce contexte. On peut citer, là encore, les méthodes agiles et le lean startup, issu lui-même du lean management.

- Enfin, l’âge des transitions, dans lequel nous entrons (voir à ce sujet notre article précédent), pose des défis importants au savoir. Les transitions (écologique, éthique, sociale…) ont en effet la particularité de ne pas avancer en toute clarté, avec évidence. Elles nécessitent un effort particulier d’étude, de recherche, d’analyse pour être mises en évidence. C’est particulièrement vrai avec la transition écologique, pour laquelle nous avons mis du temps avant de l’étayer avec des données factuelles. Par ailleurs, ce défi est accentué par le fait que les transitions se heurtent au déni des individus, qui n’acceptent pas facilement de se remettre en cause. Les transitions remettent en cause d’anciennes convictions, des habitudes, des privilèges, des avantages acquis au fil des ans. Ainsi, nous accumulons les données relatives au réchauffement climatique. Mais nombreuses sont encore les personnes à ne pas vouloir y croire car elles pensent avoir trop à y perdre. De manière générale, l’âge des transitions est marqué par le fait que des décisions considérées comme acceptables ou justes à une époque, ne le sont plus quelques années plus tard (cf sur le sujet Dominique Turcq)

- Signalons enfin que le numérique, à l’ère des transitions, bouleverse la société et produit des phénomènes tels que les fake news et la manipulation de l’opinion (religieuse, politique, etc.), qui rendent particulièrement difficile de démêler le vrai du faux.

Finalement, pour toutes ces raisons, il n’est pas exagéré de dire que le savoir est actuellement en crise. Cela pose d’énormes problèmes sociétaux, mais qui ne sont pas le sujet de cet article. Contentons-nous d’envisager les conséquences de cette situation dans la conduite des affaires : Comment l’entreprise peut-elle évoluer dans ce contexte ? Comment les entrepreneurs, les dirigeants et les managers peuvent-ils malgré tout exercer leur activité pour conduire leur entreprise ? Paradoxalement, un certain nombre de réponses ont été construites avec le temps par les entrepreneurs du numérique (GAFA, startups, digital natives…), qui œuvrent dans ce contexte depuis leurs débuts. Même si des doutes planent aujourd’hui sur ce secteur, ces réponses méritent cependant d’être étudiées.

Les réponses technologiques

Le premier type de réponse à la crise du savoir est technologique. Il consiste à exploiter au maximum les données pour faire reposer malgré tout, le plus possible, les décisions de l’entreprise sur des données disponibles. Cela consiste d’une part à générer ou capter un maximum de données (Cf. le défi d’alimentation évoqué ci-avant), puis ensuite à les traiter pour les utiliser (Cf. les défis d’interprétation et de décision, évoqués ci-avant). Cela produit une situation paradoxale où la remise en cause du savoir produit la plus gigantesque quantité d’informations qui ait jamais été créée et mise à la disposition de l’Homme. Le Big Data semble tout droit sorti de l’incertitude. C’est également dans ce contexte que s’est développée l’intelligence artificielle. Ainsi munis des données et de l’intelligence artificielle, les dirigeants d’entreprise essaient de contrer l’incertitude.

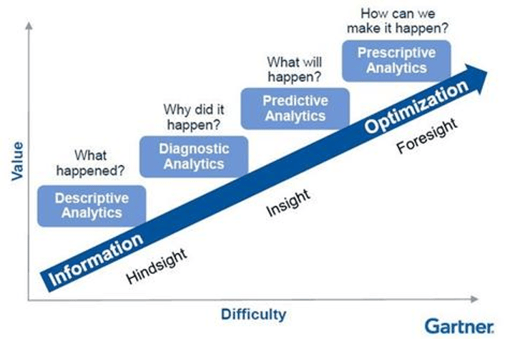

On décrit généralement les différents types de réponses technologiques face à cette situation grâce au schéma ci-dessous :

Ce schéma décrit 4 niveaux de traitement de la donnée, qui permettent de répondre à 4 types de questions, donc de créer 4 types de savoirs. On pourrait rapprocher ce schéma du modèle DIKW, mais il n’est pas exactement transposable. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans de prochains articles.

La réponse technologique à la crise du savoir est en grande partie une réponse du savoir-faire : celui de la maîtrise des technologies de la donnée et de l’intelligence artificielle. Mais c’est aussi, en partie, une réponse de savoir-être, car l’usage des données et de l’intelligence artificielle impacte aussi notre savoir-être, par exemple via l’obligation de “lâcher prise” évoquée ci-avant.

Dernière question : La réponse technologique est-elle efficace pour nous aider à savoir correctement et à bien décider ? Chez certains, elle suscite en tous cas d’immenses espoirs, tandis que chez d’autres elle suscite d’immenses peurs. Entre les deux, on peut constater qu’elle se heurte en tout cas à de nombreuses difficultés. On le voit à travers la question des biais cognitifs : l’intelligence artificielle est programmée par l’homme. L’homme est sujet à des biais cognitifs. L’intelligence artificielle est-elle prisonnière de ces biais, qu’elle aurait même tendance à accentuer, ou peut-elle au contraire s’en abstraire ? Le débat est loin d’être clos à ce sujet. On le voit également à travers l’exemple du choix éthique posé par la fameuse question de la voiture autonome qui doit choisir entre tuer un enfant en bas âge qui traverse la route ou tuer une personne âgée sur le trottoir. Faire le bon choix n’est pas seulement faire un choix non erroné, ou le choix le plus efficace, c’est parfois aussi faire un choix moral ou éthique. Peut-on apporter une réponse technologique à cette question ? Rien n’est moins sûr...

Les réponses méthodologiques

Le deuxième type de réponse qui peut être apporté à la crise du savoir est méthodologique. Les entreprises “digital natives”, qui sont nées et qui ont donc appris à survivre et à évoluer dans le contexte de l’économie numérique et incertaine, ont développé pour cela des méthodes spécifiques, adaptées à ce contexte. On peut citer les méthodes agiles, le design thinking et le lean startup. On peut aussi évoquer le lean management, né dans le contexte industriel, chez Toyota, mais qui a beaucoup influencé la production logicielle. Toutes ces approches reposent notamment sur un mode de pensée et d’action qui considère qu’une action dans un environnement incertain doit être considérée comme une expérimentation et qu’elle doit se conduire selon un fonctionnement cyclique. Elles reposent toutes sur l’utilisation de boucles d’apprentissages à l’occasion desquelles on fait une hypothèse, on prototype une réponse, on la teste, puis on mesure la réponse, ce qui permet de tirer un enseignement, avant de formuler une nouvelle hypothèse pour avancer plus loin. Pour les entreprises du numérique, faire, c’est donc apprendre, et on ne peut apprendre qu’en faisant. Le grand défi consiste même à penser que faire à grande échelle, de manière industrielle, produire en grand nombre, ça n’est pas faire une fois qu’on sait, qu’on a appris, mais c’est toujours apprendre, apprendre en permanence.

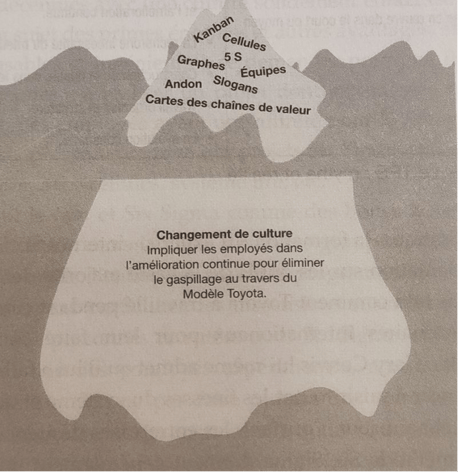

Cette réponse méthodologique à la crise du savoir est en partie une réponse du savoir-faire : il importe de maîtriser ces méthodes. Mais en réalité, c’est surtout une réponse de savoir-être, car ces méthodes impliquent une remise en cause profonde du mode de fonctionnement des entreprises, comme le montre le schéma ci-dessous, qui illustre le modèle de l’iceberg du Toyota Production System (TPS) :

On n’implémente pas avec succès l’agilité, le lean startup ou le design thinking dans une entreprise qui par ailleurs conserverait ses anciennes méthodes et habitudes. D’une part, ces nouvelles manières de travailler remettent en cause de manière radicale le mode de fonctionnement antérieur des entreprises. D’autre part, pour être pleinement efficaces, elles impliquent d’être appliquées à toute l’entreprise, comme nous l’avons vu dans notre article précédent. On est ici dans le contexte des changements collectifs de savoir-être, ceux des transitions, qui sont les plus difficiles à mettre en œuvre, car ils sont à la fois collectifs et “profonds”.

Les réponses à la fois méthodologiques et “idéologiques” ou “psychologiques”

Le troisième type de réponse est à la fois méthodologique et “idéologique” ou “psychologique” : il consiste à considérer que face à l’incertitude, la multitude se trompe sans doute moins qu’un individu seul. Il consiste aussi à penser qu’il est important d’engager les individus pour susciter leur adhésion et renverser des montagnes. C’est donc via la pratique de l’intelligence collective que certaines entreprises envisagent d’avancer dans l’incertitude. Même si elle mobilise un peu de savoir-faire, ce type de réponse est évidemment avant tout une réponse en termes de savoir-être à la question de l’incertitude et de la crise du savoir.

Des temporalités et des dispositifs propres à chaque type d’apprentissage

Pour toutes ces raisons, dans son livre, L’approche Lean de la transformation digitale, Yves Caseau considère qu’il y a une temporalité différente pour chaque type de savoir ou d’apprentissage :

- Le savoir-être est ce qui s’apprend sur le plus long terme. C’est la capacité d’action, le “potentiel de situation”. Mais c’est aussi ce qui agit sur le plus long terme, ce qui est le moins sujet à l’obsolescence. Le savoir-être s’acquiert via des mécanismes sociaux. Il est essentiellement co-construit. Il est difficile à construire, mais c’est un avantage stratégique et compétitif décisif, très difficile à copier ou disrupter. C’est un gage de résilience.

- Le savoir-faire s’acquiert ensuite sur le moyen terme. Il est plus soumis au risque d’obsolescence que le savoir-être, comme nous l’avons identifié dans notre précédent article (voir schéma repris au début de cet article). Il s’acquiert souvent dans le cadre de formations, qu’elles soient classiques ou en situation de travail (AFEST, coaching…). Il est au cœur de la capacité d’exécution, de la capacité à délivrer, de l’excellence opérationnelle ou relationnelle avec le client.

- Enfin, le savoir est ce qui s’apprend sur le court terme, et ce qui agit aussi souvent sur le court terme. Le savoir mérite d’être partagé pour se diffuser à tous et construire un savoir commun, une culture d’entreprise. C’est l’objectif du knowledge management.

Dans tous les cas de figure, l’apprentissage du savoir est certainement celui qui nécessite d’être le plus intégré au flux d’activité de l’entreprise, réalisé dans le cadre de l’activité de travail. Car c’est en grande partie un apprentissage du savoir de l’entreprise et non pas un apprentissage d’un savoir théorique générique.

L’entreprise apprenante doit donc mettre en œuvre et favoriser des dispositifs, des comportements, des activités, une culture, qui développent en parallèle ces trois types d’apprentissages et de savoirs, chacun à leur manière. Les communautés apprenantes permettent notamment de développer les savoir-être, comme nous l’avons vu lors du précédent article de cette série. La formation classique en présentiel ou le digital learning permettent de développer efficacement les savoir-faire. Enfin, nous avons évoqué dans cet article trois moyens pour développer le savoir en entreprise :

- L’exploitation technologique des données et de l’intelligence artificielle.

- Les méthodes de travail adaptées à l’économie incertaine.

- L’utilisation de l’intelligence collective qui est au cœur de la plateforme Zeebra

Nous détaillerons ces moyens dans de prochains articles.

Pour en savoir plus : contact@zeebra.fr

Christophe Gazeau

Associé Zeebra

Expert innovation et transformation digitale